Материальные и духовные потребности

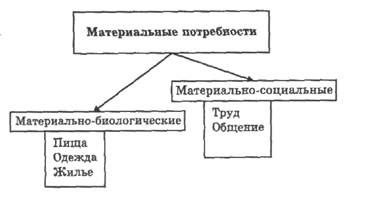

Материальные потребности — потребности человека в обеспечении своего материального существования. Они подразделяются на материально — биологические и материально-социальные. К материально-биологическим относятся потребности в пище, одежде, жилье. В современном сервисе существует множество отраслей и направлений, которые обслуживают каждую из этих потребностей. Так, удовлетворением потребностей в пище занимаются система общественного питания и ресторанный сервис; потребности в одежде — пошивочные мастерские, магазины, прачечные и т.п.

К материально-социальным потребностям относят труд, общение — взаимодействие в процессе трудовой деятельности и обмен продуктами труда (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Систематизация материальных потребностей

Духовные потребности — потребности в знаниях, настроениях, переживаниях и впечатлениях. К духовным потребностям относятся потребности в познании, образовании, воспитании и смысле жизни (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Систематизация духовных потребностей

Потребность в познании — стремление человека к знанию объективных явлений, свойств и закономерностей действительности. Она порождается материальными потребностями в успешной трудовой деятельности, которая не может существовать и совершенствоваться без накоплений знаний о мире.

Еще в 1947 г. Р. Вудвортс обратил внимание на потребность, которая до того момента игнорировалась, а именно, «желание воспринимать». Он отметил, что для наших взаимоотношений со средой характерен не только свойственный нам мотив видеть и слышать, но «видеть ясно, слышать отчетливо, понимать, что человек видит или слышит в каждый момент времени».

Наиболее развитые формы познания — научное и художественное.

Научное познание направлено на раскрытие объективных законов природы и общества, объяснение и предсказание изменений изучаемых явлений. Оно включает в себя проверяемые и проверенные факты обобщения,

В научном познании можно выделить два метода — анализ и синтез. Анализ — реальное, мысленное расчленение объекта на составные части (стороны, признаки, свойства) с целью их всестороннего рассмотрения, изучения. С анализом теснейшим образом связан синтез — соединение ранее выделенных частей (признаков, сторон, отношений) объекта в единое целое, это другая сторона анализа.

Анализ и синтез — простейшие, элементарные приемы познания, лежащие в самой основе человеческого мышления (аналитико-синтетическая деятельность). Вместе с тем они являются универсальными приемами логической, познавательной деятельности — они органично входят во всякое научное исследование и образуют его первую стадию, когда «исследователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также его свойств и признаков».

Существуют несколько видов анализа и разнообразие форм синтеза. Анализ как мысленное (а в эксперименте и реальное) расчленение целого на части. Данный вид анализа предполагает не только фиксацию частей, но и установление отношений между ними. При этом часто анализируемый предмет рассматривается как представитель некоторого класса предметов, что позволяет переносить знание, полученное при изучении одних предметов, на другие.

«Другим видом анализа является анализ общих свойств предметов и отношений между ними, когда свойство и отношение расчленяются на составляющие свойства или отношения». В данном случае эта процедура позволяет свести понятия о наиболее общих свойствах и отношениях к более простым понятиям и свойствам. В науке выделяют и такой вид анализа, как разделение множества классов на подклассы, другими словами — классификация.

Синтез выступает либо в форме взаимосвязи теорий, относящихся к одной предметной области, либо как объединение конкурирующих теорий. Современная наука представляет собой синтез не только внутри отдельных научных дисциплин, но и между разными дисциплинами (к примеру, синтез обусловил формирование таких дисциплин, как биофизика, биохимия, эконометрия и др.). Сегодня происходит процесс интеграции научного знания, приведший к появлению кибернетики, семиотики, теории систем, в которых синтезируется знание о структурных свойствах объектов разных дисциплин.

Стоит выделить еще такие приемы научного познания, как абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция.

Абстрагирование — особый прием мышления, заключающийся в способности отвлечения от конкретных свойств и отношении изучаемого явления при одновременном выделении интересующих исследователя свойств и отношений. Результатом абстрагирования являются «абстрактные предметы», которыми являются либо отдельно взятые категории, понятия («дерево», «число», «овощи»), либо система понятий.

Абстрагирование предполагает замещение свойств, качеств и отношений особыми знаками, понятиями, которые и закрепляются в сознании в виде абстракций. К примеру, свойства и качества ели, сосны, березы и т.д. замещаются одним общим понятием «дерево», которое представляет собой абстракцию от конкретных свойств и качеств и в то же время схватывает то общее, что характеризует каждое из них. Тем самым создается основа для их объединения в единый класс.

Обобщение — приема мышления, в результате которого устанавливаются общие признаки и свойства предметов.

Процедура обобщения осуществляется поэтапно, от единичных, особенных свойств и качеств, отражаемых в понятии, к более сложным абстракциям. Так, животные, основным средством поддержания жизни которых является питание растительной пищей, объединяются в единый вид, род понятием «травоядные». Более общим по отношению к этому понятию является абстракция «животные», еще более общим — «фауна» и т.д.

Процесс познания, исследования осуществляется с помощью такого приема, когда на основе имеющихся знаний возможно делать заключения о том, что неизвестно, приходя к открытию общих принципов. Иногда, напротив, используя общие принципы, делают заключения о частных явлениях. Такие приемы в научной деятельности определяются как «индукция» и «дедукция».

Индукция — вид обобщения, связанный с предвосхищением результатов наблюдений и экспериментов. Основой индукции является опыт, поэтому индуктивные обобщения рассматриваются как опытные истины или эмпирические законы. Индукция — это способ рассуждения, когда на основе фактов и их анализа выявляются общие, повторяющиеся черты ряда явлений, входящих в определенный класс.

На их основе строится умозаключение, опирающееся на суждения о единичных фактах и явлениях. Суждение — это вывод, в котором какой-то признак приписывается всему классу. К примеру, изучая свойства воды, спиртов, жидких масел, устанавливают, что все они обладают свойством упругости. Поскольку все они — жидкости, приходят к выводу о том, что все жидкости упруги.

Однако опыт бесконечен и неполон, а потому выводы индукции зачастую носят проблематичный, вероятностный характер, а потому говорить об истинности индуктивных обобщений или их логической обоснованности недопустимо. Индукция представляет лишь источник предположительных суждений-гипотез, которые затем должны пройти проверку или обоснования более надежными приемами и принципами.

Дедукция — на основе имеющегося общего знания делаются выводы частного свойства и характера. Часто основой, отправным пунктом дедукции является индуктивное суждение, таким образом, дедукция дополняет индукцию, расширяя объем общего знания. Но ценность дедукции не столько в том, что она дополняет индукцию, сколько в том, что она способна идти к обобщениям, отправляясь от гипотез, идей. В этом случае она является отправной точкой зарождения новых теорий.

Термин «дедукция» употребляется в двух значениях: как синоним слова «вывод» и как родовое обозначение общей теории построения правильных выводов. Существует целый класс наук, которые принято называть дедуктивными, поскольку их выводы основаны на общих исходных принципах, постулатах, аксиомах. К ним относятся математика, теоретическая механика, некоторые разделы физики и др.

Характерной особенностью дедукции является то, что новые истины в ней выводятся из уже имеющегося знания, без обращения к опыту, интуиции или здравому смыслу. Это и позволило ученому-философу Нового времени Френсису Бэкону (XVI в.) заявить о том, что дедукция является «второстепенным методом», в то время как подлинное знание дает только индукция, поскольку она опирается на опыт. Р. Декарт противопоставил дедукции интуицию, посредством которой, по его мнению, человеческий разум «непосредственно усматривает истину», в то время как дедукция доставляет разуму лишь «опосредованное» (полученное путем рассуждения) знание. Впоследствии ученые Лейбниц, Вольф выступили в защиту дедукции, считая дедуктивные знания «истинными во всех возможных мирах».

Разрешить спор о предпочтительности того или иного из обсуждаемых методов помогает диалектический подход, рассматривающий значение обоих приемов познавательно-мыслительной деятельности в единстве, взаимодополнении и взаимодействии. Такой подход ярко выражен в следующей позиции ученых конца XIX — начала XX в.: «Великие открытия, скачки научной мысли вперед создаются индукцией, рискованным, но истинно творческим методом… Из этого», не нужно делать вывод о том, что строгость дедуктивного рассуждения не имеет никакой ценности. На самом деле лишь она мешает воображению впадать в заблуждение, лишь она позволяет после установления индукцией новых исходных пунктов вывести следствия и сопоставить выводы с фактами. Лишь одна дедукция может обеспечить проверку гипотез и служить ценным противоядием против не в меру разыгравшейся фантазии».

Художественное познание — особое эстетическое освоение действительности в художественно-образной форме. Художественное познание отличается от познания научного тем, что наука, как правило, стремится к максимально обезличенному знанию, тогда как искусство ориентировано на уникальную личность творца, на его субъективное видение мира, что чаще всего и составляет основной интерес в художественном произведении. В противоположность образно-эмоциональному характеру художественного творчества науке свойствен интеллектуализм и рационализм.

Искусством принято называть специфическую форму общественного сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение окружающей действительности в художественных образах. Посредством создания произведений искусства происходит реализация такого вида познавательной деятельности людей, как художественное познание. Искусство представляет собой высшую форму эстетического сознания. Оно является необходимым элементом общественного сознания, обеспечивающим его целостность, мобильность, устойчивость в настоящем и направленность в будущее.

Формой бытия искусства является художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета — знака, который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой. Ученые выделяют следующие виды искусств.

Архитектура (зодчество) — вид искусства, представляющий собой систему зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни человека.

Архитектура занимает особое место среди других видов искусств, поскольку она не изображает предметы, а создает их. Архитектура бывает общественная, жилая, градостроительная, садово-парковая, промышленная, реставрационная.

Живопись — вид искусства, произведения которого представляют собой отображение жизни на определенной поверхности при помощи цвета. В живописи различают следующие жанры:

— портрет — изображение человека или группы людей, существующих или существовавших в действительности;

— натюрморт — изображение окружающих человека вещей;

— пейзаж — изображение естественной или преобразованной человеком природы;

— бытовой жанр — изображение повседневной жизни людей;

— анималистический жанр — изображение животных;

— исторический жанр — изображение исторических событий и деятелей.

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. Скульптуру подразделяют на круглую (голова, бюст, торс, статуя) и рельефную. Рельефом называют выпуклое изображение на камне. Все рельефы делятся на барельефы, горельефы и контррельефы. Барельефом называют низкий рельеф, который возвышается над плоскостью менее чем на половину своего реального объема. Горельеф — это высокий рельеф, который возвышается над плоскостью более чем на половину своего реального объема. Контррельеф представляет собой углубленный рельеф.

Декоративно-прикладное искусство — вид изобразительного искусства, непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей. К декоративно-прикладному искусству относят произведения, выполняемые из самых различных материалов (традиционно из дерева, глины, камня, стекла и металла). Особенностью данного вида искусства является его утилитарность, включенность в повседневную жизнь людей. Как и архитектура, декоративно-прикладное искусство является постоянно действующим фактором формирования среды обитания человека.

Литература — вид искусства, отражающий действительность в словесно-письменных образах. Первые литературные произведения — легенды, былины, мифы — появились еще тогда, когда человечество не имело письменности, и передавались из уст в уста. Устное народное творчество принято называть фольклором.

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах. Музыку, предназначенную для пения, называют вокальной. Если же произведение исполняется только на инструментах, то такую музыку называют инструментальной.

Театр — вид искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Цирк — искусство акробатики, эквилибристики, гимнастики, пантомимы, жонглирования, фокусов, клоунады, музыкальной эксцентрики, конной езды, дрессировки животных.

Балет — вид искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Кино — вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъемки реальных, специально инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий.

Фотоискусство — искусство создания химико-техническими средствами зрительного образа документального значения, художественно выразительного и с достоверностью запечатляющего в застывшем изображении существенный момент действительности.

Эстрада — вид искусства, включающий в себя малые формы драматургии, музыки и хореографии, основные произведения которого представляют собой отдельные законченные номера.

Специфика искусства как формы художественного познания заключается в том, что, во-первых, оно является образным и наглядным. Предмет искусства — жизнь людей — чрезвычайно разнообразен и отражается в искусстве во всем своем многообразии в форме художественных образов. Последние, будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений.

Художественный образ выполняет в искусстве те же функции, что и понятие в науке: с его помощью происходит процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов. Созданные образы составляют культурное наследие общества и способны, став символами своего времени, оказывать серьезное влияние на общественное сознание.

Во-вторых, для художественного познания характерны специфические способы воспроизведения окружающей действительности, а также средства, при помощи которых происходит создание художественных образов. В литературе таким средством является слово, в живописи — цвет, в музыке — звук, в скульптуре — объемно-пространственные формы и т. д.

В-третьих, огромную роль в процессе познания мира с помощью искусства играют воображение и фантазия познающего субъекта. Художественный вымысел, допускаемый в искусстве, является совершенно недопустимым, например, в процессе научного познания.

В отличие от различных общественных наук, изучающих отдельные стороны жизни людей, искусство исследует человека в целом и наряду с другими видами познавательной деятельности является особой формой познания окружающей действительности.

Искусство включено в целостную систему форм общественного сознания, куда наряду с ним входят уже рассмотренные выше философия, политика, право, наука, мораль, религия. Все они реализуют свои функции в едином культурном контексте, возникающем благодаря их взаимосвязям.

Образование — процесс усвоения систематизированных знаний, умений и навыков. Оно является одной из главных потребностей человека, так как стало необходимым условием подготовки к труду и общению. Потребность в образовании по существу является конкретизацией и более развитой формой потребности в познании. В современном обществе человек нуждается не в каком-то неопределенном наборе знаний, а в качественной системе образования и надежных критериях этого качества.

Образовательная потребность отличается многоуровневым функциональным разнообразием. На личностном уровне потребность в образовании выполняет функции обогащения индивида новыми знаниями, необходимыми для различных видов деятельности, социализации, индивидуализации, самоопределения, самореализации, профессионального и статусного роста, реализации непрерывного образования, изменения структуры личности, формирования ее образовательных интересов, целей, ценностных ориентации, мотивов, установок на образовательную деятельность, формирования образа жизни личности, стимулирования трудовой активности личности, эффективности трудовой деятельности, адаптации личности к социальной среде посредством приобретения знаний, информации и др.

На групповом уровне потребность в образовании реализует функции социального развития групц, социальных общностей, всего общества, повышения образовательного уровня индивида, отдельных социальных групп и общества в целом, институционалшации непрерывного образования, формирования субкультуры социальной группы, общности, формирования интеллектуальной культуры социальных групп и общества, самоидентификации социальных групп, воспроизводства социальных групп и института профессии, изменения характера общественного труда, повышения его эффективности, регуляции процессов социальной мобильности, адаптации социальных групп, общностей к изменениям социальных условий в обществе и др.

Воспитание — целенаправленное воздействие на человека для подготовки его к выполнению всего многообразия социальных функций (труда, общения, познания). Оно входит в процесс социализации и является потребностью, поскольку без целенаправленного воздействия взрослых ребенок не сможет стать дееспособным членом общества.

Воспитание в широком смысле слова — процесс и результат развития человека, который не прекращается в течение всей его жизни. Суть воспитания — передача, усвоение и приобретение человеком опыта жизни в социуме и в условиях конкретной культуры (субкультур), создание условий для появления и выработки внутренней мотивации. Отсюда акцентировка в воспитании на задачах разработки человеком системы личных смыслов в процессе самоактуализации и самоопределении.

«Воспитанность» — «невоспитанность» выступают как один из основных атрибутов человеческой индивидуальности, характеризуя как взрослого, так и ребенка в различных типологических ситуациях межличностного взаимодействия, в их умении и стремлении к адекватной оценке ситуаций и себя в этих ситуациях, в выборе стратегий действия, предполагающих одобрение в определенной культуре (субкультуре) и/или не приводящих к «внутреннему» разладу и негативным оценкам.

Потребность в смысле жизни — наиболее сложная духовная потребность. Она выражается в формировании мировоззрения — системы взглядов человека на мир в целом и свое место в этом мире.

Поиск цели жизни имеет в своей основе мысль о ценности человеческой жизни, причем ценности не только для самого человека, но и для общества, для других людей. Представления о смысле жизни у каждого человека свое. Но в этих индивидуальных представлениях неизбежно присутствует общее, обусловленное целями и интересами общества, к которым принадлежит человек. Вопрос о смысле жизни человека — ключевая мировоззренческая проблема. От ее решения зависит направленность его социальной деятельности. Не случайно религия и идеализм с древнейших времен боролись против материализма именно по вопросам смысла жизни. Правильно определить смысл своей жизни — это и значит найти самого себя.

Смысл и цель человеческой жизни заключается в изменении окружающего мира ради удовлетворения его потребностей, это неоспоримо. Но, изменяя внешнюю природу, человек изменяет и свою собственную природу, т. е. изменяет и развивает самого себя. Исследуя процессы развития личности, мы рассматриваем ряд уровней анализа смысла жизни («назначения») человека: развитие как смысл жизни, всестороннее развитие как смысл жизни нового типа личности, самореализация человека как деятельное выполнение, осуществление им своего назначения.

Смысл жизни выступает наиболее гибкой характеристикой и материальных и духовных потребностей. В конечном счете, сама система потребностей определяется смыслом жизни: если таковым является умножение личного богатства, то, естественно, это ведет к гипертрофированному развитию материальных потребностей. И наоборот, ставшее целью жизни духовное развитие господствует в структуре личности в виде соответствующих духовных потребностей. Смысл жизни определяется, прежде всего, конкретными историческими условиями, интересами и потребностями В конечном счете, смысл жизни определяется объективно существующей системой общественных отношений.

В реальной жизни материальные и духовные потребности, а также приемы и методы их удовлетворения взаимодействуют и переплетаются.

Так, удовлетворение материальных потребностей всегда требует какого-то уровня знаний, т. е. духовных предпосылок.

Для удовлетворения любых духовных потребностей используются материальные предметы — например книги, краски, холст и другое оборудование. Поэтому удовлетворение духовных потребностей становится возможным благодаря удовлетворению сопутствующих им материальных.

Материальные потребности человека — примеры, специфические особенности

Труднонасыщаемое существо человек имеет постоянную потребность в определённых условиях и обстоятельствах. В противном случае жизнь его превращается в страдальческое существование и лишается ощущения гармонии и комфорта. Что же такое материальные потребности человека? Примеры и особенности, а также мнение учёных по этому поводу рассмотрим ниже.

Различают социальные, материальные и духовные потребности человека.

- Социальные – зависимость от общения, контакта, реализации в обществе.

- Материальные потребности человека (биологические) – обеспечение сохранения и продолжения жизни.

- Духовные – реализация инстинктов поклонения и размножения. Творческая реализация, зависимость от получения удовольствий.

Смотреть галерею

Материальные потребности человека — примеры реальных и мнимых потребностей

Реальные – потребности, которые вызваны искренним самостоятельным желанием человека.

- Дыхание.

- Еда.

- Вода.

- Кров.

- Творческие увлечения.

- Религиозные убеждения.

- Сон, отдых тела и мозга.

- Интимные потребности.

- навязанные увлечения;

- мнимые вероубеждения;

- склонности и вымышленные способности.

Материальные потребности человека – примеры позитивные

Человеку необходимы определённые условия для комфортного существования. Это не означает, что он не сможет прожить без тёплой воды в квартире или без горячего завтрака. Безусловно, сможет. Но каково будет его моральное состояние, насколько от этого будет страдать его психика, это уже зависит от внутренних духовных потребностей, тесно связанных между собой. Если человеку для счастья мало надо, то его материальный мир ограничивается здоровым телом и бодрым духом, но, увы, таких людей практически не существует.

Смотреть галерею

Обычному среднестатистическому Хомо Сапиенсу для комфортной жизни необходимы некоторые условия.

- Удобное жилище.

- Питательная разнообразная пища.

- Различная одежда, утварь, приспособления и инструменты, облегчающие его жизнедеятельность.

- Средства передвижения.

Материальные потребности человека — примеры негативные

- Зависимость от наркотических и туманящих разум веществ.

- Зависимость от лекарственных препаратов.

- Зависимость от дорогостоящих атрибутов жизни, обусловленная социальной потребностью самореализации в социуме, но вытекающая в физическую проблему постоянной погони за всё более усовершенствованными материальными благами.

Первичные и вторичные потребности

Американский психолог А. Маслоу разделил материальные потребности человека на первичные и вторичные.

Первичные:

- потребности, без которых жизнь обрывается;

- потребности, обеспечивающие человеку уверенность в продолжении его жизни, страхующие от смерти.

Вторичные:

- социальные – контакт с людьми, взаимно-комфортные отношения, проявление взаимной заботы, любви, интересов;

- престижные – реализация эго человека, утверждение его личности в обществе, возвышение, рост, уважение и признание окружающими;

- духовные – реализация духовных порывов, никак не связанных с другими людьми и контактами с ними (поклонение, творчество).

Материальные потребности человека сопровождают его с первых секунд жизни до последних. Только чрево матери способно организовать плоду всю совокупность его материальных потребностей. Покидая его, человек сталкивается с постоянной борьбой за обеспечение своих материальных прав и зависимостей. Иначе он просто перестает полноценно жить. Даже если его жизнь будет поддерживаться в организме, без комфортных материальных благ (обусловленных духовными и социальными потребностями) наступает крах человеческого материального мира.